厚植民生幸福 夯实振兴根基

——“十四五”时期张掖市推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作综述

深秋的张掖,一幅乡村振兴的画卷正从容铺展。放眼沃野,日光温室在田间排列延伸,宛如银波涌动;步入村庄,白墙灰瓦的新居鳞次栉比,勾勒出恬静天际线;转身园区,标准化的养殖基地内,蓬勃生机正在蓄力。而群众擦拭汗水的笑纹里,从村头孩童追逐嬉戏的身影中,那份流淌在百姓心头、充盈于眼底的踏实与幸福,正成为这片土地最温暖的注脚。

“十四五”以来,张掖市率先在全省提前完成整体脱贫后,坚持把“三农”工作重心转移到乡村振兴上来,聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,以产业发展和稳岗就业为抓手促进群众稳定增收,以党建引领、机制创新和关爱服务为保障着力促进乡村治理,持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果再上新台阶、乡村振兴取得新成效。

巩固拓展脱贫攻坚成果

“十四五”以来,张掖市坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村全面振兴的底线任务来抓,牢牢守住不发生规模性返贫底线,严格落实“四个不摘”工作要求和“一键申报”机制,通过常态化走访排查、部门数据比对,对易返贫致贫人口实施动态监测、精准帮扶,确保早发现、早干预、早帮扶,让防返贫保障网越织越密、越扎越牢。稳步推进防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点工作,全市低收入人口常态化监测信息平台建成运营。截至目前,全市累计识别帮扶监测对象1855户5867人,风险消除率达82.2%;65个脱贫村特色产业面积达11.2万亩,2.03万名有输转意愿的脱贫劳动力实现应转尽转,乡村就业工厂共吸纳农村劳动力5229人,开发公益性岗位5280个,脱贫群众收入持续稳定提高。教育、医疗、住房、安全饮水等方面政策全部落实,全市义务教育入学率、基本公共卫生服务覆盖率、医保资助及慢病签约政策、农村低收入群体住房安全动态监测及农村危房改造信息系统审核率均达100%,农村集中供水率和自来水普及率达99%以上。

产业赋能提质增效

全力拓展现代农业发展“六个空间”,持续发展壮大玉米制种、绿色蔬菜、张掖肉牛、优质奶业、戈壁节水生态农业5个百亿级产业集群,推动现代农业提质增效。加力培育全国现代种业发展高地,玉米制种面积稳定在110万亩以上,产量达到5.5亿公斤,2024年“张掖玉米种子”品牌价值达到192.38亿元。大力发展连栋玻璃智能温室、单体钢架大棚、日光温室等7种模式的设施蔬菜种植,带动全市蔬菜面积达到100.2万亩,2024年产量达389.2万吨,供港澳蔬菜基地常年稳定在10万亩,面积产量全省领先,串番茄生产规模和品质居国内第一方阵。大力发展规模养殖,探索开展异地借牧,创新发展有机牧场、智慧牧场,牛、羊饲养量分别达到120万头和860万只,鲜奶产量达到38万吨、全省最高。马铃薯、中药材、食用菌等特色产业稳步发展。实施农产品精深加工提升专项行动,农产品加工业产值与农业总产值之比提高到1.7:1,农产品加工转化率达到72%。“金张掖”农优品品牌运营中心挂牌成立,有效期内“三品一标”农产品达到252个。推行农产品碳标签认证,取得西北地区第一张农产品碳标签、全国首个娃娃菜农产品碳标签(甘肃绿松农业发展有限公司生产的“娃娃菜”),张掖农产品(马铃薯、娃娃菜)首次进入全国两会国宴餐桌。成功举办第二十三届“村长”论坛、中国(张掖)现代农业品牌暨农食加工产业高质量发展大会、国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会,张掖农产品市场竞争力和知名度进一步提升。

和美乡村建设扎实推进

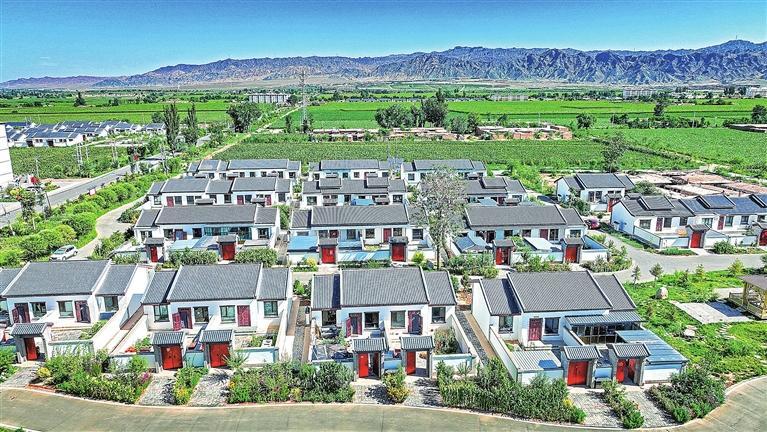

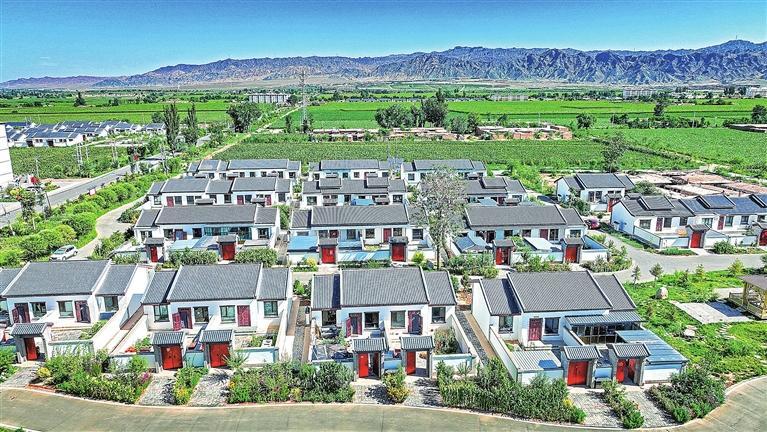

甘州区新墩镇科学规划推进柏闸村乡村建设示范点项目,将农村危房拆除与新农村建设紧密结合,统筹资源整合与产业扶持,切实让农民群众“住上好房子、享受好环境、过上好日子”。

高台县南华镇休闲文化广场上特色水车与风车高耸映衬着一幢幢高标准的房屋,房前屋后的海棠、香花槐点缀出勃勃生机,尽显别样风情;肃南县持续推进人居环境改造提升工程,部分村落村民陆续搬进了新家,乡村生活的幸福感在新居的烟火气中不断升温……这些鲜活实践,共同绘就了张掖市和美乡村建设的秀美画卷。

“十四五”以来,张掖市以创建全省乡村振兴示范区为契机,学习运用“千万工程”经验,立足地域独特优势,分区分类、全域推进,积极打造各具特色、各显其美的和美乡村。坚持把“和美”贯穿乡村建设全过程,总结推广“四集中”模式,紧盯改善提升农民生活品质,统筹乡村建设和生态地灾搬迁、农房抗震改造项目同步实施。截至目前,累计创建国家级乡村建设重点乡镇25个、省级乡村建设村210个、省级“和美乡村”7个,全市自然村组通硬化路率、生活垃圾处置率、农村污水治理率、卫生户厕普及率分别达到100%、100%、51.5%和94.8%,6县区全部通过国家县域义务教育基本均衡县评估认定,乡镇和村基本公共文化服务实现全覆盖。成功推行“党建引领、一网统管、常态走访、定期说事、‘码’上响应、接诉即办”工作法,“四级七天”调解工作法获评全国“枫桥式工作法”,种子法庭、马背法庭等特色经验做法在全国交流,基层矛盾纠纷调解化解率达98%以上。深化乡风文明提升行动,组织开展“抵制高额彩礼·倡导文明婚俗”集中宣传系列活动,农村高额彩礼、厚葬薄养等现象得到有效遏制。

农村改革持续探索深化

坚持把农村改革作为激活乡村振兴的新引擎,持续探索深化。实施优质基地竞争性配置改革,建立地企基地共建共管、多方合作共赢的良好产业生态,制种企业与基地乡镇、村之间合作关系更加透明。持续推进玉米制种优质基地市场化竞争性配置改革,良好种业生态持续优化提升。大力推进村级集体经济公司化改革,试点村累计达到212个,注册成立集体公司161个,去年实现营业收入12498.28万元,盈利1762.43万元,村均集体经济收入达到39.26万元,为2020年的3.53倍。大力培育新型经营主体,农民合作社和家庭农场数量分别达到6971家、10146家。全市现有农业社会化服务主体1577家,服务面积达到643万亩。深化农业社会化服务改革,推广“全托管”“自主式”“半托管”模式,新增注册服务组织98家,总量达到400家,甘州区被确定为全国农业社会化服务试点县。鼓励农民将土地承包经营权入股集体经济组织,发展农业产业化经营,全市土地流转面积稳定在170万亩以上。

如今的张掖,乡村振兴的生动实践正转化为群众触手可及的幸福——防返贫底线牢牢守住,特色产业蓬勃发展,和美乡村各具风情,改革活力持续释放。在这片充满生机的土地上,农业强、农村美、农民富的愿景正一步步照进现实,绘就了新时代乡村振兴的壮美画卷。(张掖市融媒体中心记者 康宁 黄学超 王静)

资料图

厚植民生幸福 夯实振兴根基

——“十四五”时期张掖市推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作综述

深秋的张掖,一幅乡村振兴的画卷正从容铺展。放眼沃野,日光温室在田间排列延伸,宛如银波涌动;步入村庄,白墙灰瓦的新居鳞次栉比,勾勒出恬静天际线;转身园区,标准化的养殖基地内,蓬勃生机正在蓄力。而群众擦拭汗水的笑纹里,从村头孩童追逐嬉戏的身影中,那份流淌在百姓心头、充盈于眼底的踏实与幸福,正成为这片土地最温暖的注脚。

“十四五”以来,张掖市率先在全省提前完成整体脱贫后,坚持把“三农”工作重心转移到乡村振兴上来,聚焦“守底线、抓发展、促振兴”,以产业发展和稳岗就业为抓手促进群众稳定增收,以党建引领、机制创新和关爱服务为保障着力促进乡村治理,持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果再上新台阶、乡村振兴取得新成效。

巩固拓展脱贫攻坚成果

“十四五”以来,张掖市坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村全面振兴的底线任务来抓,牢牢守住不发生规模性返贫底线,严格落实“四个不摘”工作要求和“一键申报”机制,通过常态化走访排查、部门数据比对,对易返贫致贫人口实施动态监测、精准帮扶,确保早发现、早干预、早帮扶,让防返贫保障网越织越密、越扎越牢。稳步推进防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点工作,全市低收入人口常态化监测信息平台建成运营。截至目前,全市累计识别帮扶监测对象1855户5867人,风险消除率达82.2%;65个脱贫村特色产业面积达11.2万亩,2.03万名有输转意愿的脱贫劳动力实现应转尽转,乡村就业工厂共吸纳农村劳动力5229人,开发公益性岗位5280个,脱贫群众收入持续稳定提高。教育、医疗、住房、安全饮水等方面政策全部落实,全市义务教育入学率、基本公共卫生服务覆盖率、医保资助及慢病签约政策、农村低收入群体住房安全动态监测及农村危房改造信息系统审核率均达100%,农村集中供水率和自来水普及率达99%以上。

产业赋能提质增效

全力拓展现代农业发展“六个空间”,持续发展壮大玉米制种、绿色蔬菜、张掖肉牛、优质奶业、戈壁节水生态农业5个百亿级产业集群,推动现代农业提质增效。加力培育全国现代种业发展高地,玉米制种面积稳定在110万亩以上,产量达到5.5亿公斤,2024年“张掖玉米种子”品牌价值达到192.38亿元。大力发展连栋玻璃智能温室、单体钢架大棚、日光温室等7种模式的设施蔬菜种植,带动全市蔬菜面积达到100.2万亩,2024年产量达389.2万吨,供港澳蔬菜基地常年稳定在10万亩,面积产量全省领先,串番茄生产规模和品质居国内第一方阵。大力发展规模养殖,探索开展异地借牧,创新发展有机牧场、智慧牧场,牛、羊饲养量分别达到120万头和860万只,鲜奶产量达到38万吨、全省最高。马铃薯、中药材、食用菌等特色产业稳步发展。实施农产品精深加工提升专项行动,农产品加工业产值与农业总产值之比提高到1.7:1,农产品加工转化率达到72%。“金张掖”农优品品牌运营中心挂牌成立,有效期内“三品一标”农产品达到252个。推行农产品碳标签认证,取得西北地区第一张农产品碳标签、全国首个娃娃菜农产品碳标签(甘肃绿松农业发展有限公司生产的“娃娃菜”),张掖农产品(马铃薯、娃娃菜)首次进入全国两会国宴餐桌。成功举办第二十三届“村长”论坛、中国(张掖)现代农业品牌暨农食加工产业高质量发展大会、国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会,张掖农产品市场竞争力和知名度进一步提升。

和美乡村建设扎实推进

甘州区新墩镇科学规划推进柏闸村乡村建设示范点项目,将农村危房拆除与新农村建设紧密结合,统筹资源整合与产业扶持,切实让农民群众“住上好房子、享受好环境、过上好日子”。

高台县南华镇休闲文化广场上特色水车与风车高耸映衬着一幢幢高标准的房屋,房前屋后的海棠、香花槐点缀出勃勃生机,尽显别样风情;肃南县持续推进人居环境改造提升工程,部分村落村民陆续搬进了新家,乡村生活的幸福感在新居的烟火气中不断升温……这些鲜活实践,共同绘就了张掖市和美乡村建设的秀美画卷。

“十四五”以来,张掖市以创建全省乡村振兴示范区为契机,学习运用“千万工程”经验,立足地域独特优势,分区分类、全域推进,积极打造各具特色、各显其美的和美乡村。坚持把“和美”贯穿乡村建设全过程,总结推广“四集中”模式,紧盯改善提升农民生活品质,统筹乡村建设和生态地灾搬迁、农房抗震改造项目同步实施。截至目前,累计创建国家级乡村建设重点乡镇25个、省级乡村建设村210个、省级“和美乡村”7个,全市自然村组通硬化路率、生活垃圾处置率、农村污水治理率、卫生户厕普及率分别达到100%、100%、51.5%和94.8%,6县区全部通过国家县域义务教育基本均衡县评估认定,乡镇和村基本公共文化服务实现全覆盖。成功推行“党建引领、一网统管、常态走访、定期说事、‘码’上响应、接诉即办”工作法,“四级七天”调解工作法获评全国“枫桥式工作法”,种子法庭、马背法庭等特色经验做法在全国交流,基层矛盾纠纷调解化解率达98%以上。深化乡风文明提升行动,组织开展“抵制高额彩礼·倡导文明婚俗”集中宣传系列活动,农村高额彩礼、厚葬薄养等现象得到有效遏制。

农村改革持续探索深化

坚持把农村改革作为激活乡村振兴的新引擎,持续探索深化。实施优质基地竞争性配置改革,建立地企基地共建共管、多方合作共赢的良好产业生态,制种企业与基地乡镇、村之间合作关系更加透明。持续推进玉米制种优质基地市场化竞争性配置改革,良好种业生态持续优化提升。大力推进村级集体经济公司化改革,试点村累计达到212个,注册成立集体公司161个,去年实现营业收入12498.28万元,盈利1762.43万元,村均集体经济收入达到39.26万元,为2020年的3.53倍。大力培育新型经营主体,农民合作社和家庭农场数量分别达到6971家、10146家。全市现有农业社会化服务主体1577家,服务面积达到643万亩。深化农业社会化服务改革,推广“全托管”“自主式”“半托管”模式,新增注册服务组织98家,总量达到400家,甘州区被确定为全国农业社会化服务试点县。鼓励农民将土地承包经营权入股集体经济组织,发展农业产业化经营,全市土地流转面积稳定在170万亩以上。

如今的张掖,乡村振兴的生动实践正转化为群众触手可及的幸福——防返贫底线牢牢守住,特色产业蓬勃发展,和美乡村各具风情,改革活力持续释放。在这片充满生机的土地上,农业强、农村美、农民富的愿景正一步步照进现实,绘就了新时代乡村振兴的壮美画卷。(张掖市融媒体中心记者 康宁 黄学超 王静)

资料图