中国张掖网讯 祁连山下,森林草原郁郁葱葱、生机盎然;黑河两岸,绿浪翻滚、丰收在望;戈壁滩上,风电光伏等新能源产业应势而生、蓬勃发展;各大旅游景区景点,风光迷人、游人如织……张掖市立足“一屏三地”功能定位,扬优聚势、锻长补短,以跳起摸高的姿态、苦干实干的劲头,加力筑牢守好国家西部生态安全屏障、培育全国现代种业发展高地、建设国家重要综合能源基地、打造国际知名旅游目的地,走出了一条符合张掖实际、彰显张掖特色的高质量发展之路。

加力筑牢守好国家西部生态安全屏障

保护生态环境是张掖市最重大的政治责任,也是对全国全省大局最重要的贡献。张掖市深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实省委打好“七大标志性战役”部署,突出祁连山、黑河及北部防沙治沙带“三大重点”,打好蓝天碧水净土“三大保卫战”,全域加强生态环境保护建设,筑牢守好国家西部生态安全屏障。

持续巩固祁连山生态保护成效,深入推进“绿盾”自然保护地强化监督和“守护”祁连山专项检查行动,加强保护区外围区域生态环境排查整治,推动祁连山生态环境保护修复升级。建立跨区域生态保护联席会议和多部门联动执法机制,推动设立祁连山林区法院、林区检察院,制定生态环境损害赔偿机制、林长制责任追究办法,构建起“各负其责、各司其职、齐抓共管”的生态环境法治体系。建成“一库一图十二网九平台”智慧张掖生态环境监测网络和长效保护机制,形成“天上看、空中拍、地上查、网上管”的全区域、全过程、全链条生态环境监管体系,实现生态环境问题“半小时预警、两小时处置、两天内核查、执法监察全程跟踪督办”。监测网络获评生态环境部“全国智慧环保创新案例”,张掖市荣获国家生态文明建设示范市荣誉称号。

据中国科学院生态环境研究中心评估报告显示,祁连山保护区生态环境明显改善区域较2017年增加37.5%,植被指数、植被覆盖度、植被生产力分别增长10.9%、7.8%、14.8%,不同种群野生动物数量较2014年提高20%左右,祁连山自然保护区荣获“2022绿色亚太环保成就奖”。

逐步提升黑河流域生态系统功能,连续25年完成黑河分水国家战略任务,累计调水285.83亿立方米、占来水量的61.3%,下游东居延海实现连续20年不干涸,水域面积保持在40平方公里左右。积极推进黑河生态廊道建设,加强湿地自然保护区优化调整,黑河湿地呈现良性演替趋势,保护区新增植物和鸟类比2011年保护区成立之初增加14%、50%,调查发现“鸟中大熊猫”黑鹳627只、成为全国已知最大黑鹳种群地,入围全球第8批、全国第49块国际重要湿地名录,2023年被生态环境部评为绿色低碳典型案例。

科学推进国土绿化和防沙治沙,因地制宜造林扩绿,2021年以来全市营造林175万亩,累计治理退化草地1000万亩、沙化土地327万亩,荒漠化和沙化土地面积分别较第四次荒漠化监测减少107.4万亩、51.2万亩,实现由“沙进人退”到“绿进沙退”的转变。不断深化环境污染防治攻坚,空气质量连续9年达到国家二级标准,地表水国家考核断面水环境质量连续6年排名全国前列,所有行政村建成“清洁村庄”,土壤环境质量安全可控,张掖被国务院表彰为生态环境领域真抓实干成效明显市。

水是生态之基,也是生产之要。为更好节约利用水资源,去年张掖市启动建设新时代全国节水型社会新标杆,深入践行习近平总书记“十六字”治水思路和“四水四定”原则,强化用水总量和强度双控,借鉴运用财政预算管理理念,全面推行水预算管理。同时,深入实施“四抓一打通”“百库千塘万里渠”工程和农田节水设施“四项工程”,大力推广滴灌等节水技术,构建“1+6+N”智慧水务架构体系,全面完善灌区自动化供水、计量等设施,促进农业节水增效。农业节水效率提高30%,年度节水4.5亿立方米,建成6个全国节水型灌区。全面深化水权改革,健全水权交易市场,对结余水指标鼓励开展水权交易,去年全市用水总量20.33亿立方米,完成水权交易2248宗、交易水量5803万立方米,被确定为全国10个水预算管理试点地区之一。

与此同时,深化地下水超采治理,通过“基本水价+计量水价”和水价累进加价,推动实现“先地表后地下”的用水导向。深入推进工业节水减排、城镇节水降损、生态节水保绿,将再生水广泛用于工业减排、林草灌溉等领域,形成“城市排水——再生处理——循环利用”的再生水供水系统和区域循环利用体系。2022年成功入选全国首批区域再生水循环利用试点城市。

加力培育全国现代种业发展高地

种子是农业的“芯片”,种业发展关乎农业命脉。张掖市坚决扛牢种业安全责任,深入推进种业振兴“五大行动”,加快建设“两基地、两中心”,打造“世界知名、中国一流”种业基地,擦亮“张掖有种·种天下”名片。

在打造全国现代种业发展高地过程中,张掖市根据中央深改委《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等文件精神,探索推行优质基地资源竞争性配置改革,设置科技创新、加工能力等7方面指标,综合评定、合理配置玉米制种面积,实现产业持续健康发展、企业更好发展壮大、农民收益稳步提升“三赢”目标。

“改革前,玉米制种基地无序竞争、企业相互抢撬基地等问题突出,优势企业发展受限。”市种子行业协会副秘书长常凯介绍,通过改革,企业与基地建立起透明合作关系,制种产业领域不正之风和侵权生产、私留倒卖、抢撬基地等违法违规行为大幅下降。制种企业营业收入增加47.6亿元、增长125%,企业盈利面保持在70%左右。“入规纳统”企业生产面积逐年增加,增幅达66%,实现优势企业与优质基地“双优”整合。

去年张掖市制种玉米全产业链产值达110.2亿元,较2021年增加42.4亿元、增幅62.5%。科技创新能力和产业化水平显著提升,近三年新建玉米种质资源创新基地8个、科技创新平台7个,审定玉米新品种303个、占近15年来总数的48.7%。六禾汇种业、中地种业等20家公司在张掖设立区域总部或结算中心,精细化加工率由2021年的34.5%提高到56.2%;本地营收品种生产面积由9.5万亩提高到35.2万亩、增长268.8%,自主营销结算种子数量从0.43亿公斤增加到1.36亿公斤、增长3.2倍。“研发销售两端在外、基地生产在张”模式逐步转变为“研发——生产——加工——营销”全链条一体化发展格局,种业发展贡献度大幅提升,2024年张掖玉米种子品牌价值192.38亿元,成为全省品牌价值最高的农产品。

群众的利益也得到更好保护。种植农户亩保产值由2021年的3280元增加到2024年的3945元,增幅20%,高于同期农民人均可支配收入增幅0.5个百分点,主产区农民人均制种收入7450元,占农民人均可支配收入的34%。“最重要的是制种款拖欠问题彻底解决。2021年改革前,玉米种子企业共拖欠19个乡镇、54个村、17639户农民的玉米制种款1.24亿元。”常凯表示,改革将制种款兑付作为基地配置的硬指标,不仅连续3年制种款兑付率达100%,并且兑付时间提前2至3个月,由“跨年兑”变为“当年清”。

今年2月,张掖市组织召开由市四班子主要负责同志和分管负责同志,各县区党委、政府主要负责同志,国家阵型企业、育繁推一体化企业等36户玉米制种企业负责人参加的“地企精诚合作构建良好种业生态合力打造全国现代种业发展高地”座谈会,广泛听取企业家意见建议,并列出任务清单逐条解决,企业发展信心得到极大鼓舞。同时建立市级领导牵头包抓重点企业工作机制,市四班子主要领导和分管领导逐一拜访在张重点种子企业21家,并先后赴外拜访隆平高科、辽宁东亚、大北农种业等企业总部15家,听取种子企业总部未来发展的总体谋划和发展战略,共同协商达成了在张掖设立结算中心、增加张掖子公司品种审定、设立试验站或增加科研项目等方面的合作意向。汇总梳理的49条意见建议全部实行责任清单管理,及时办结,回访满意率达100%,帮助企业解决了实际困难,企业在张掖长期发展意愿明显增强。

同时,张掖市进一步强化政策激励扶持,印发《张掖市加力培育全国现代种业发展高地实施方案》《张掖市玉米制种“五化”基地建设实施方案》,实施种质保护利用精准化提升、种业创新自主化攻关、制种基地集约化提质、优势企业集聚化升级、监管服务高效化培优五大工程。在此基础上,今年5月,市委、市政府又研究制定了《张掖市推动地企精诚合作构建良好种业生态若干政策措施》,从提升基地水平、强化财政扶持、做强人才支撑、优化营商环境等方面制定21条扶持措施,市县财政安排资金1030万元重点支持种子企业做大做强做优。

山河半秋,祁连望稔。时下,在戈壁与绿洲交织的天然“温床”上生长的百万亩制种玉米,即将褪去浓郁的墨绿色,集体递交金黄色的“收获宣言”。

加力建设国家重要综合能源基地

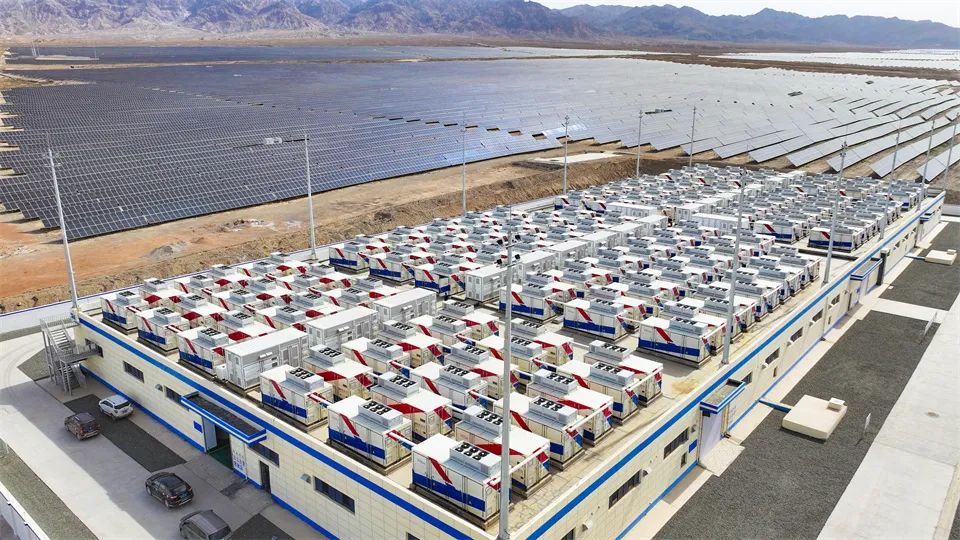

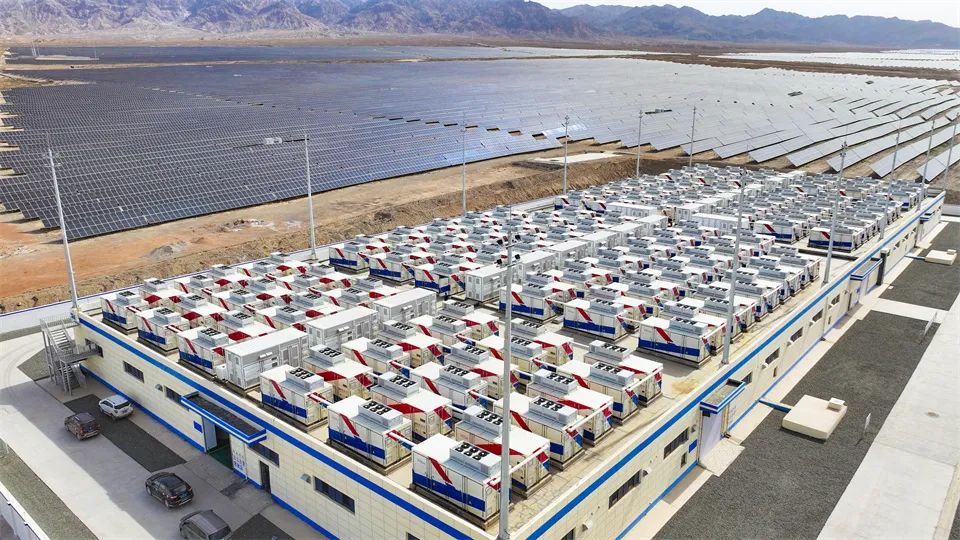

在祁连山北麓龙首山合黎山南缘的广阔土地上,一座座风机傲然挺立,迎风而舞;戈壁中,一片片光伏矩阵熠熠生辉,向阳而生;公路上,一辆辆新能源汽车逐电而行,往来穿梭……

近年来,张掖市深入实施强工业和工业突破发展行动,加快构建张掖特色“363”工业发展体系,抢抓全省创建国家新能源综合开发利用示范区有利契机,坚持“风光水火氢醇”多能互补和“发输储用造”一体化发展,加力建设国家重要综合能源基地。今年上半年,全市建成和在建风光新能源突破1000万千瓦,电力装机总规模828.8万千瓦,新能源装机占比80.8%、高于全省15.2个百分点。

坚持规划引领,确定“大型化、基地化、多能互补、源网荷储一体化开发”的发展思路,明确“6+3”九个百万千瓦风光电基地建设重点,科学有序开发风光资源。坚持生态优先,建成投运“光伏治沙”示范项目50万千瓦,推动建设“沙戈荒”大基地项目420万千瓦开展前期工作,着力打造发电与治沙双赢局面。推动风光储一体化发展,全市已建成投运储能规模95.25万千瓦/256.5万千瓦时,电网调峰能力持续提升。从政策层面加强对产业发展的引领和保障,进一步完善“以负荷定规模”配置机制,确保方向不偏、保障到位。

全面推行新能源项目“五个一”工作机制和“周调度、月通报”制度,每季度召开产业链项目推进会,力促项目早落地、早建成、早并网。聚焦电力外送目标,研究谋划巴丹吉林沙漠基地第二通道(张掖基地)项目,建成后年外送电量526亿千瓦时。紧盯就地就近消纳,结合承接东部产业转移有序开展负荷培育,招引实施氢基化工、工业硅生产、储能电池上下游材料等高载能项目36项,预计年底新增绿电消纳63亿度。布局绿氢生产、氢能装备制造及氢制合成氨项目落地,中能建制氢加氢示范项目在西北率先“破题”,宏泽海槿常压碱性电解槽下线后填补国内技术空白,全省绿氢生产及综合利用示范区建设取得阶段性成效。

加力打造国际知名旅游目的地

数月来,张掖丹霞通航产业园里低空旅游、飞行员培训等通航业务密集开展,飞机、直升机等各类航空器在阳光照耀下泛起银光。“这里净空条件优越,年均适飞天数300天左右,为飞行训练提供了良好环境。截至目前,共培训学员200多名,飞行3083架次、41172小时。”甘肃泛美通用航空有限公司运行部副总经理朱良兵表示。

张掖市依托距离丹霞景区8公里的通航产业园,加力推动“低空+文旅”融合发展,建成全省首个A1类通用航空机场,跻身全国475个通航机场15强,成为西北地区规模最大、运行条件最优的通航机场之一;聚集四川泛美、甘肃神龙等6家企业入园发展,初步形成集机场建设、运营服务、飞行培训、低空游览、应急救援、研学教育等为一体的低空经济产业体系。同时在七彩丹霞景区开发直升机观光、热气球系留飞行、动力伞飞翔等8款低空旅游产品,丹霞低空旅游入选全国首批交旅融合发展案例。

去年,张掖市还在巴尔斯景区建设国际无动力滑翔伞营地,举办巴尔斯雪山滑翔伞精英赛、七彩丹霞热气球嘉年华等节会赛事,配套开展飞行表演、主题摄影大赛、短视频大赛等系列宣传活动,“空中看张掖”高端观光旅游品牌的知名度和影响力持续提升,成为西北地区极具成长性的高端文旅项目,培育起文旅产业新的增长点。今年1至7月,丹霞低空游览2.63万人、7950架次。

在全省乃至全国率先启动七彩丹霞创建世界级旅游景区工作,成功创建肃南县祁连玉文化旅游区等6家景区为国家3A级旅游景区,祁连山鹿文化生态旅游区和山丹艾黎纪念馆创建4A景区工作有序推进。全力推进马蹄生态文化旅游区创建国家5A级旅游景区,平山湖大峡谷改造提升项目被纳入2025年文旅融合发展竞争性项目支持范围,争取到奖励补助资金800万元。积极推荐3个县4个发展条件较好的行政村列入省文旅厅文旅振兴样板村创建支持计划,争取项目补助资金120万元;成功创建2家国家丙级民宿。文旅企业升规入库有序推进,已在库9家规上文旅企业,上半年均完成营收增长目标任务,上半年新入库文旅企业9户。

持续推动优化《张掖市支持文化和旅游产业发展若干措施》,精准修订“引客入张”政策,发布优惠措施,分别在春节等时段积极推出A级景区免首道门票、首道门票半价优惠等促消费活动,常态化执行景区门票“一月通”优惠措施,全方位提升游客来张旅游性价比。全方位推广“丝路明珠·彩虹张掖”主宣传语和彩虹张掖LOGO。成功举办张掖旅行商大会暨国内旅行社同业百城联动大型推介踩线活动、张掖草芽鸡“嗨吃季”主题活动、2025丝绸之路(甘肃)国际旅行商大会嘉宾张掖活动等“请进来”宣传推介活动;组织文旅宣传团队赴重庆、成都、新疆、兰州等地开展“走出去”宣传推介活动,全面宣传张掖市特色旅游资源,进一步拓宽国内市场通路。

开行“彩虹张掖·七彩丹霞”高铁冠名列车,途经广东、广西等6个省份16个客源地城市,利用“流动名片”深度挖掘国内旅游市场。组织开展“5·19中国旅游日”系列活动,其间免费发放门票体验券、优惠券,进一步拉动旅游购物消费。举办张掖市“百万学子游张掖”研学实践活动开营仪式,设计开发“我到肃南牧牛羊”研学系列产品,策划推出研学旅游、特色旅游线路36条,多角度、全方位呈现张掖人文历史与地理景观。

这个暑期,张掖七彩丹霞景区迎来旅游热潮,游客接待量连续攀升。截至8月7日,景区累计接待游客量突破200万人次大关。8月8日单日游客量更以5.2万人次的数字刷新了景区开园以来的历史最高纪录。张掖市文旅市场呈现“双量齐升、质效并举”态势,正一步步向国际知名旅游目的地迈进。(张掖市融媒体中心记者 陈海 康宁)

资料图

中国张掖网讯 祁连山下,森林草原郁郁葱葱、生机盎然;黑河两岸,绿浪翻滚、丰收在望;戈壁滩上,风电光伏等新能源产业应势而生、蓬勃发展;各大旅游景区景点,风光迷人、游人如织……张掖市立足“一屏三地”功能定位,扬优聚势、锻长补短,以跳起摸高的姿态、苦干实干的劲头,加力筑牢守好国家西部生态安全屏障、培育全国现代种业发展高地、建设国家重要综合能源基地、打造国际知名旅游目的地,走出了一条符合张掖实际、彰显张掖特色的高质量发展之路。

加力筑牢守好国家西部生态安全屏障

保护生态环境是张掖市最重大的政治责任,也是对全国全省大局最重要的贡献。张掖市深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实省委打好“七大标志性战役”部署,突出祁连山、黑河及北部防沙治沙带“三大重点”,打好蓝天碧水净土“三大保卫战”,全域加强生态环境保护建设,筑牢守好国家西部生态安全屏障。

持续巩固祁连山生态保护成效,深入推进“绿盾”自然保护地强化监督和“守护”祁连山专项检查行动,加强保护区外围区域生态环境排查整治,推动祁连山生态环境保护修复升级。建立跨区域生态保护联席会议和多部门联动执法机制,推动设立祁连山林区法院、林区检察院,制定生态环境损害赔偿机制、林长制责任追究办法,构建起“各负其责、各司其职、齐抓共管”的生态环境法治体系。建成“一库一图十二网九平台”智慧张掖生态环境监测网络和长效保护机制,形成“天上看、空中拍、地上查、网上管”的全区域、全过程、全链条生态环境监管体系,实现生态环境问题“半小时预警、两小时处置、两天内核查、执法监察全程跟踪督办”。监测网络获评生态环境部“全国智慧环保创新案例”,张掖市荣获国家生态文明建设示范市荣誉称号。

据中国科学院生态环境研究中心评估报告显示,祁连山保护区生态环境明显改善区域较2017年增加37.5%,植被指数、植被覆盖度、植被生产力分别增长10.9%、7.8%、14.8%,不同种群野生动物数量较2014年提高20%左右,祁连山自然保护区荣获“2022绿色亚太环保成就奖”。

逐步提升黑河流域生态系统功能,连续25年完成黑河分水国家战略任务,累计调水285.83亿立方米、占来水量的61.3%,下游东居延海实现连续20年不干涸,水域面积保持在40平方公里左右。积极推进黑河生态廊道建设,加强湿地自然保护区优化调整,黑河湿地呈现良性演替趋势,保护区新增植物和鸟类比2011年保护区成立之初增加14%、50%,调查发现“鸟中大熊猫”黑鹳627只、成为全国已知最大黑鹳种群地,入围全球第8批、全国第49块国际重要湿地名录,2023年被生态环境部评为绿色低碳典型案例。

科学推进国土绿化和防沙治沙,因地制宜造林扩绿,2021年以来全市营造林175万亩,累计治理退化草地1000万亩、沙化土地327万亩,荒漠化和沙化土地面积分别较第四次荒漠化监测减少107.4万亩、51.2万亩,实现由“沙进人退”到“绿进沙退”的转变。不断深化环境污染防治攻坚,空气质量连续9年达到国家二级标准,地表水国家考核断面水环境质量连续6年排名全国前列,所有行政村建成“清洁村庄”,土壤环境质量安全可控,张掖被国务院表彰为生态环境领域真抓实干成效明显市。

水是生态之基,也是生产之要。为更好节约利用水资源,去年张掖市启动建设新时代全国节水型社会新标杆,深入践行习近平总书记“十六字”治水思路和“四水四定”原则,强化用水总量和强度双控,借鉴运用财政预算管理理念,全面推行水预算管理。同时,深入实施“四抓一打通”“百库千塘万里渠”工程和农田节水设施“四项工程”,大力推广滴灌等节水技术,构建“1+6+N”智慧水务架构体系,全面完善灌区自动化供水、计量等设施,促进农业节水增效。农业节水效率提高30%,年度节水4.5亿立方米,建成6个全国节水型灌区。全面深化水权改革,健全水权交易市场,对结余水指标鼓励开展水权交易,去年全市用水总量20.33亿立方米,完成水权交易2248宗、交易水量5803万立方米,被确定为全国10个水预算管理试点地区之一。

与此同时,深化地下水超采治理,通过“基本水价+计量水价”和水价累进加价,推动实现“先地表后地下”的用水导向。深入推进工业节水减排、城镇节水降损、生态节水保绿,将再生水广泛用于工业减排、林草灌溉等领域,形成“城市排水——再生处理——循环利用”的再生水供水系统和区域循环利用体系。2022年成功入选全国首批区域再生水循环利用试点城市。

加力培育全国现代种业发展高地

种子是农业的“芯片”,种业发展关乎农业命脉。张掖市坚决扛牢种业安全责任,深入推进种业振兴“五大行动”,加快建设“两基地、两中心”,打造“世界知名、中国一流”种业基地,擦亮“张掖有种·种天下”名片。

在打造全国现代种业发展高地过程中,张掖市根据中央深改委《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》等文件精神,探索推行优质基地资源竞争性配置改革,设置科技创新、加工能力等7方面指标,综合评定、合理配置玉米制种面积,实现产业持续健康发展、企业更好发展壮大、农民收益稳步提升“三赢”目标。

“改革前,玉米制种基地无序竞争、企业相互抢撬基地等问题突出,优势企业发展受限。”市种子行业协会副秘书长常凯介绍,通过改革,企业与基地建立起透明合作关系,制种产业领域不正之风和侵权生产、私留倒卖、抢撬基地等违法违规行为大幅下降。制种企业营业收入增加47.6亿元、增长125%,企业盈利面保持在70%左右。“入规纳统”企业生产面积逐年增加,增幅达66%,实现优势企业与优质基地“双优”整合。

去年张掖市制种玉米全产业链产值达110.2亿元,较2021年增加42.4亿元、增幅62.5%。科技创新能力和产业化水平显著提升,近三年新建玉米种质资源创新基地8个、科技创新平台7个,审定玉米新品种303个、占近15年来总数的48.7%。六禾汇种业、中地种业等20家公司在张掖设立区域总部或结算中心,精细化加工率由2021年的34.5%提高到56.2%;本地营收品种生产面积由9.5万亩提高到35.2万亩、增长268.8%,自主营销结算种子数量从0.43亿公斤增加到1.36亿公斤、增长3.2倍。“研发销售两端在外、基地生产在张”模式逐步转变为“研发——生产——加工——营销”全链条一体化发展格局,种业发展贡献度大幅提升,2024年张掖玉米种子品牌价值192.38亿元,成为全省品牌价值最高的农产品。

群众的利益也得到更好保护。种植农户亩保产值由2021年的3280元增加到2024年的3945元,增幅20%,高于同期农民人均可支配收入增幅0.5个百分点,主产区农民人均制种收入7450元,占农民人均可支配收入的34%。“最重要的是制种款拖欠问题彻底解决。2021年改革前,玉米种子企业共拖欠19个乡镇、54个村、17639户农民的玉米制种款1.24亿元。”常凯表示,改革将制种款兑付作为基地配置的硬指标,不仅连续3年制种款兑付率达100%,并且兑付时间提前2至3个月,由“跨年兑”变为“当年清”。

今年2月,张掖市组织召开由市四班子主要负责同志和分管负责同志,各县区党委、政府主要负责同志,国家阵型企业、育繁推一体化企业等36户玉米制种企业负责人参加的“地企精诚合作构建良好种业生态合力打造全国现代种业发展高地”座谈会,广泛听取企业家意见建议,并列出任务清单逐条解决,企业发展信心得到极大鼓舞。同时建立市级领导牵头包抓重点企业工作机制,市四班子主要领导和分管领导逐一拜访在张重点种子企业21家,并先后赴外拜访隆平高科、辽宁东亚、大北农种业等企业总部15家,听取种子企业总部未来发展的总体谋划和发展战略,共同协商达成了在张掖设立结算中心、增加张掖子公司品种审定、设立试验站或增加科研项目等方面的合作意向。汇总梳理的49条意见建议全部实行责任清单管理,及时办结,回访满意率达100%,帮助企业解决了实际困难,企业在张掖长期发展意愿明显增强。

同时,张掖市进一步强化政策激励扶持,印发《张掖市加力培育全国现代种业发展高地实施方案》《张掖市玉米制种“五化”基地建设实施方案》,实施种质保护利用精准化提升、种业创新自主化攻关、制种基地集约化提质、优势企业集聚化升级、监管服务高效化培优五大工程。在此基础上,今年5月,市委、市政府又研究制定了《张掖市推动地企精诚合作构建良好种业生态若干政策措施》,从提升基地水平、强化财政扶持、做强人才支撑、优化营商环境等方面制定21条扶持措施,市县财政安排资金1030万元重点支持种子企业做大做强做优。

山河半秋,祁连望稔。时下,在戈壁与绿洲交织的天然“温床”上生长的百万亩制种玉米,即将褪去浓郁的墨绿色,集体递交金黄色的“收获宣言”。

加力建设国家重要综合能源基地

在祁连山北麓龙首山合黎山南缘的广阔土地上,一座座风机傲然挺立,迎风而舞;戈壁中,一片片光伏矩阵熠熠生辉,向阳而生;公路上,一辆辆新能源汽车逐电而行,往来穿梭……

近年来,张掖市深入实施强工业和工业突破发展行动,加快构建张掖特色“363”工业发展体系,抢抓全省创建国家新能源综合开发利用示范区有利契机,坚持“风光水火氢醇”多能互补和“发输储用造”一体化发展,加力建设国家重要综合能源基地。今年上半年,全市建成和在建风光新能源突破1000万千瓦,电力装机总规模828.8万千瓦,新能源装机占比80.8%、高于全省15.2个百分点。

坚持规划引领,确定“大型化、基地化、多能互补、源网荷储一体化开发”的发展思路,明确“6+3”九个百万千瓦风光电基地建设重点,科学有序开发风光资源。坚持生态优先,建成投运“光伏治沙”示范项目50万千瓦,推动建设“沙戈荒”大基地项目420万千瓦开展前期工作,着力打造发电与治沙双赢局面。推动风光储一体化发展,全市已建成投运储能规模95.25万千瓦/256.5万千瓦时,电网调峰能力持续提升。从政策层面加强对产业发展的引领和保障,进一步完善“以负荷定规模”配置机制,确保方向不偏、保障到位。

全面推行新能源项目“五个一”工作机制和“周调度、月通报”制度,每季度召开产业链项目推进会,力促项目早落地、早建成、早并网。聚焦电力外送目标,研究谋划巴丹吉林沙漠基地第二通道(张掖基地)项目,建成后年外送电量526亿千瓦时。紧盯就地就近消纳,结合承接东部产业转移有序开展负荷培育,招引实施氢基化工、工业硅生产、储能电池上下游材料等高载能项目36项,预计年底新增绿电消纳63亿度。布局绿氢生产、氢能装备制造及氢制合成氨项目落地,中能建制氢加氢示范项目在西北率先“破题”,宏泽海槿常压碱性电解槽下线后填补国内技术空白,全省绿氢生产及综合利用示范区建设取得阶段性成效。

加力打造国际知名旅游目的地

数月来,张掖丹霞通航产业园里低空旅游、飞行员培训等通航业务密集开展,飞机、直升机等各类航空器在阳光照耀下泛起银光。“这里净空条件优越,年均适飞天数300天左右,为飞行训练提供了良好环境。截至目前,共培训学员200多名,飞行3083架次、41172小时。”甘肃泛美通用航空有限公司运行部副总经理朱良兵表示。

张掖市依托距离丹霞景区8公里的通航产业园,加力推动“低空+文旅”融合发展,建成全省首个A1类通用航空机场,跻身全国475个通航机场15强,成为西北地区规模最大、运行条件最优的通航机场之一;聚集四川泛美、甘肃神龙等6家企业入园发展,初步形成集机场建设、运营服务、飞行培训、低空游览、应急救援、研学教育等为一体的低空经济产业体系。同时在七彩丹霞景区开发直升机观光、热气球系留飞行、动力伞飞翔等8款低空旅游产品,丹霞低空旅游入选全国首批交旅融合发展案例。

去年,张掖市还在巴尔斯景区建设国际无动力滑翔伞营地,举办巴尔斯雪山滑翔伞精英赛、七彩丹霞热气球嘉年华等节会赛事,配套开展飞行表演、主题摄影大赛、短视频大赛等系列宣传活动,“空中看张掖”高端观光旅游品牌的知名度和影响力持续提升,成为西北地区极具成长性的高端文旅项目,培育起文旅产业新的增长点。今年1至7月,丹霞低空游览2.63万人、7950架次。

在全省乃至全国率先启动七彩丹霞创建世界级旅游景区工作,成功创建肃南县祁连玉文化旅游区等6家景区为国家3A级旅游景区,祁连山鹿文化生态旅游区和山丹艾黎纪念馆创建4A景区工作有序推进。全力推进马蹄生态文化旅游区创建国家5A级旅游景区,平山湖大峡谷改造提升项目被纳入2025年文旅融合发展竞争性项目支持范围,争取到奖励补助资金800万元。积极推荐3个县4个发展条件较好的行政村列入省文旅厅文旅振兴样板村创建支持计划,争取项目补助资金120万元;成功创建2家国家丙级民宿。文旅企业升规入库有序推进,已在库9家规上文旅企业,上半年均完成营收增长目标任务,上半年新入库文旅企业9户。

持续推动优化《张掖市支持文化和旅游产业发展若干措施》,精准修订“引客入张”政策,发布优惠措施,分别在春节等时段积极推出A级景区免首道门票、首道门票半价优惠等促消费活动,常态化执行景区门票“一月通”优惠措施,全方位提升游客来张旅游性价比。全方位推广“丝路明珠·彩虹张掖”主宣传语和彩虹张掖LOGO。成功举办张掖旅行商大会暨国内旅行社同业百城联动大型推介踩线活动、张掖草芽鸡“嗨吃季”主题活动、2025丝绸之路(甘肃)国际旅行商大会嘉宾张掖活动等“请进来”宣传推介活动;组织文旅宣传团队赴重庆、成都、新疆、兰州等地开展“走出去”宣传推介活动,全面宣传张掖市特色旅游资源,进一步拓宽国内市场通路。

开行“彩虹张掖·七彩丹霞”高铁冠名列车,途经广东、广西等6个省份16个客源地城市,利用“流动名片”深度挖掘国内旅游市场。组织开展“5·19中国旅游日”系列活动,其间免费发放门票体验券、优惠券,进一步拉动旅游购物消费。举办张掖市“百万学子游张掖”研学实践活动开营仪式,设计开发“我到肃南牧牛羊”研学系列产品,策划推出研学旅游、特色旅游线路36条,多角度、全方位呈现张掖人文历史与地理景观。

这个暑期,张掖七彩丹霞景区迎来旅游热潮,游客接待量连续攀升。截至8月7日,景区累计接待游客量突破200万人次大关。8月8日单日游客量更以5.2万人次的数字刷新了景区开园以来的历史最高纪录。张掖市文旅市场呈现“双量齐升、质效并举”态势,正一步步向国际知名旅游目的地迈进。(张掖市融媒体中心记者 陈海 康宁)

资料图